登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级实配网配资

来源:源达

投资要点

“并购六条”开启新一轮并购重组宽松周期

A股并购重组制度演变可大致分为制度起步探索(1993-2013年)、宽松创新(2013-2015年)、规范收紧(2016-2018年)、边际放松(2019-至今)几个阶段,2024年至今政策再提振。2024年4月,新“国九条”明确表示要加大并购重组改革力度;6月“科创板八条”提出要更大力度支持并购重组;2024年9月24日《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》即“并购六条”出台,鼓励跨界并购,推动上市公司向新质生产力聚焦。

A股并购重组现状:从市值导向逐渐转为产业导向

2024年以来A股市场并购重组热情持续升温。2024年披露并购重组进展公告数量1423个,同比+2.2%,交易金额8201.5亿元,同比+62.4%。并购目的:买壳上市显著减少,战略合作和横向整合增加;企业性质:民企是并购重组主力,2024年起地方国企并购重组占比提升;行业分布:2024年并购重组金额最大的行业为非银金融、国防军工、电子、汽车,与支持头部企业整合、支持新质生产力的政策导向匹配;并购方式:吸收合并、协议收购、增资、发行股份购买资产是主要方式,2024年外部吸收合并显著增加;支付方式:现金收购是占比最大的并购方式,2024年股权支付显著增加。

并购重组对企业市值有何影响?

短期事件效应显著,但不同企业之间区别较大。选取2010年-2025年4月16日A股上市公司作为竞买方披露并购重组公告的数据,并购重组首次公告日后30日,上市公司取得平均1.80%的超额收益率(相对万得全A)和2.27%的绝对收益率,但是收益率的中位数<0,反映出并购重组对部分企业的市值提振作用明显,而过半数企业并未获得市值提升。

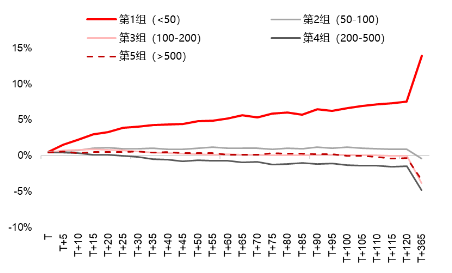

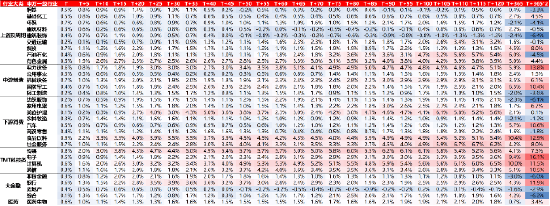

具体而言,并购方式角度,发行股份购买资产的超额收益更高,首次并购重组披露日后120日,发股并购的超额收益率为19.8%,与之对应,采用股权和混合支付的超额收益较高,120日后超额收益率均值为19.1%和15.7%;企业性质角度,首次公告日后120日,外资企业/民营企业/央企/公众企业/地方国企的超额收益率均值分别为6.5%/4.4%/3.3%/1.5%/0.8%;企业市值角度,中小市值公司弹性更大,并购重组首次公告日后120日,市值50亿元以下企业的超额收益率均值为7.6%,一年后为13.9%,其他企业公告后一年的超额收益均值为负;行业角度,科技、高端制造类行业的中长期超额收益更高。

风险提示

国内经济增长波动的风险;数据统计误差; 研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

一、“并购六条”开启新一轮并购重组宽松周期

并购重组的定义及分类并购重组是指企业通过收购、兼并、合并、股权重组、资产重组等方式,对企业的资产、股权、业务等进行重新组合和配置,以实现企业规模扩张、资源优化配置、产业升级、提高竞争力等目标的一系列经济行为。并购包括兼并与收购,兼并包含吸收合并和新设合并两种形式,收购是指一家企业购买另一家企业资产或股权的行为。重组是资源的重新组合,可分为扩张型、收缩型和其他。

并购重组的分类:根据并购重组是否跨行业,可以分为横向并购(同行业)、纵向并购(同产业链),以及混合并购(跨行业)。根据并购重组方式划分,包括发行股份购买资产、现金收购、吸收合并、协议收购、资产置换等,具体详见表1。

表1:A股并购重组方式梳理

|

方式 |

审核主体 |

常用支付方式 |

特点 |

适用场景 |

|

发行股份购买资产 |

交易所(注册制) |

股权支付、混合支付 |

优点:节省现金,绑定标的方利益(原股东成为上市公司股东);缺点:稀释原股东股权,需符合发行定价规则 |

大规模产业整合、借壳上市 |

|

现金收购(非重大) |

无需审核 |

现金支付 |

优点:操作简单,不稀释股权,避免股份发行审核流程。缺点:消耗企业现金流,可能增加负债压力。 |

交易规模较小、标的方偏好现金退出(如财务投资者套现) |

|

吸收合并 |

证监会/交易所 |

股权支付、现金补足 |

优点:实现资源集中,减少同业竞争;缺点:流程复杂,需债权人同意及股东大会批准。 |

集团内部整合或行业龙头兼并 |

|

协议收购(触发要约) |

证监会 |

现金支付、混合支付 |

优点:灵活性高,条款协商自由,非公开交易,效率高缺点:信息不对称风险、退出难度大 |

大额股权交易或控制权变更 |

|

资产置换 |

构成重大资产重组,交易所审批 |

资产置换+现金补足 |

不涉及现金交易,但需资产评估公允;常用于剥离亏损业务或注入关联方资产。 |

国企改革或关联方资源整合 |

|

借壳上市 |

证监会 |

股权支付为主 |

审核趋严,需符合“净利润+资产规模”双指标;成本高,但可规避IPO排队。 |

优质企业快速登陆资本市场 |

资料来源:《上市公司重大资产重组管理办法》,《公司法》,源达信息证券研究所

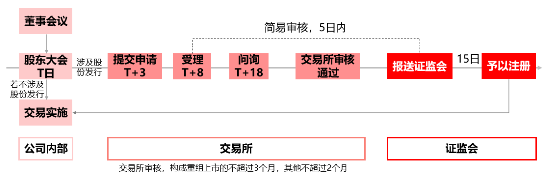

并购重组流程包括前期准备、内部决策、监管审核、实施交割、后续管理五个阶段。注册制下,交易所审核效率显著提升,信息披露要求更加严格,交易所审核通常包含1-2轮问询,周期约3-6个月;证监会注册后12个月内完成股份发行。

图1:A股并购重组审核流程

资料来源:《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》,《上市公司收购管理办法(2020年修正)》,源达信息证券研究所

新一轮并购重组宽松周期开启A股并购重组制度演变可大致分为制度起步探索(1993-2013年)、宽松创新(2013-2015年)、规范收紧(2016-2018年)、边际放松(2019-至今)几个阶段,2024年至今政策再提振。

起步探索阶段(1993-2005年):中国资本市场初步建立,并购重组以行政主导为主,服务于国企改革,1993年4月22日国务院发布《股票发行与交易管理暂行条例》,首次明确上市公司收购规则(持股5%需公告),规范协议收购流程。 奠定并购基础规则,但审批严格,市场化案例极少。

股权分置改革与市场化起步(2006-2012年):2008年证监会发布《上市公司重大资产重组管理办法》,并购重组序幕正式拉开,上市公司重大重组开始活跃,买壳上市、整体上市等资产交易类重组较为活跃。2011年对《重组办法》进行第一次修订,明确借壳上市标准界定,加强了监管。

宽松创新阶段(2013-2015年):2013年10月国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等文件,证监会对《重组办法》进行第二次修订,简化审核程序,放松管制,掀起了一轮并购热潮,并购重组政策发布频率明显提高,市场从活跃走向繁荣。

规范收紧阶段(2016-2018年):2016年对《重组办法》进行第三次修订,完善监管,加大问责,政策收紧,旨在扎紧制度与标准的“篱笆”,给“炒壳”降温,并购重组市场热度有所下降。

边际放松(2019年至今):全面注册制以来,并购重组政策接连出台,高层表述释放积极信号,激发并购重组市场活力。2024年4月,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(“新国九条”),提出鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。“并购六条”以来,进一步放宽了对上市公司跨界并购的要求,激发了并购重组市场的活力。

表2:A股并购重组政策梳理

|

阶段 |

政策名称 |

发布日期 |

来源 |

重点内容 |

|

初期探索阶段(1993-2005) |

《股票发行与交易管理暂行条例》 |

1993/4/22 |

国务院 |

首次明确上市公司收购规则,要求持股5%以上需公告。奠定并购基础规则,但审批严格,并购案例较少。 |

|

《中华人民共和国证券法》(首次立法) |

1998/12/29实配网配资 |

全国人大常委会 |

将上市公司收购纳入法律框架,明确要约收购和协议收购流程。 |

|

|

《关于上市公司重大资产重组的通知》(“75号文”) |

2000年 |

证监会 |

鼓励上市公司进行重大资产重组,重组方案只需向证监会报备即可。 |

|

|

《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(“105号文”) |

2001/12/10 |

证监会 |

明确重大资产重组需证监会审批,设定资产比例和营收指标门槛。重组审核正式化,但流程冗长,效率低下。 |

|

|

股权分置改革与市场化起步(2006-2012) |

《上市公司收购管理办法》(修订) |

2006/7/31 |

证监会 |

简化要约收购程序,允许换股并购,明确财务顾问责任。股权分置改革后,并购市场开始活跃,换股支付兴起。 |

|

《上市公司重大资产重组管理办法》(首次发布) |

2008/4/16 |

证监会 |

首次定义“借壳上市”,要求注入资产持续经营3年以上。遏制“空壳”炒作,推动实质性重组。 |

|

|

宽松创新阶段(2013-2015) |

《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》 |

2013/10/8 |

国务院 |

取消现金重组审批,允许配套融资,简化外资并购流程。并购市场爆发式增长。 |

|

《上市公司重大资产重组管理办法》(修订) |

2014/10/23 |

证监会 |

取消净利润硬指标,允许亏损公司重组;配套融资比例上限提至100%;允许创业板借壳。跨界并购盛行(如影视、游戏行业),商誉风险积聚。 |

|

|

规范收紧阶段(2016-2018) |

《上市公司重大资产重组管理办法》(修订) |

2016/9/9 |

证监会 |

叫停互联网金融、游戏、影视等跨界并购;延长突击入股锁定期至36个月。跨界并购降温,商誉减值风险暴露。 |

|

《关于IPO被否企业筹划重组上市的监管问答》 |

2018/10/20 |

证监会 |

明确IPO被否企业3年内不得借壳上市。遏制监管套利,借壳上市门槛提高。 |

|

|

边际放松(2019年至今) |

《关于修改上市公司重大资产重组管理办法的决定》 |

2019年 |

证监会 |

放宽对重组上市的限制,简化了审核流程。 |

|

《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 |

2020/6/12 |

证监会 |

创业板注册制实施,优化小额快速重组审核机制(2个月完成)。审核效率提升。 |

|

|

《上市公司重大资产重组管理办法(2022年修订)》 |

2022/1/5 |

证监会 |

放宽主板重组上市条件(取消净利润指标);设立“红绿灯”机制鼓励产业并购。高端制造、新能源并购活跃。 |

|

|

《全面实行股票发行注册制总体实施方案》 |

2023/2/1 |

证监会 |

全面注册制落地,并购重组审核权下放至交易所。市场化程度提升,产业整合成主流。 |

|

|

《上市公司重大资产重组管理办法》(修订) |

2023/2/17 |

证监会 |

将审核权由中国证监会转至交易所,在各证券交易所设立并购重组委员会;将发行股份的价格统一调整为不得低于市场参考价的百分之八十。 |

|

|

《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 |

2024/4/12 |

国务院 |

提出“加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场”。 |

|

|

《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(并购六条) |

2024/9/24 |

证监会 |

①支持上市公司向新质生产力方向转型升级,鼓励围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组;②鼓励上市公司加强产业整合;③进一步提高监管包容度;④提升重组市场交易效率;⑤提升中介机构服务水平;⑥依法加强监管。 |

资料来源:证监会,源达信息证券研究所

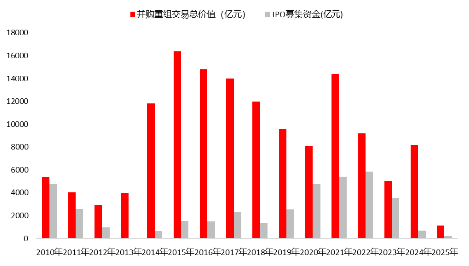

本轮并购重组政策放松期始于2023年,2024年以来并购重组政策持续加码。2023年IPO收紧,募资规模下降,2023年2月,证监会从完善监管制度、优化交易机制等方面,对《上市公司重大资产重组管理办法》作了全面修订,将审核权由中国证监会转至交易所,在各证券交易所设立并购重组委员会。2023年7月24日证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问。2024年4月,新“国九条”明确表示要加大并购重组改革力度;6月,“科创板八条”提出要更大力度支持并购重组;2024年9月24日证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》即“并购六条”出台,鼓励跨界并购,强调新质生产力。

图2:IPO募资规模与并购重组交易总价值此消彼长

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

“并购六条”进一步提高监管包容度,打开跨行业并购空间。其中边际变化最大的政策是“支持开展基于转型升级等目标的跨行业并购”,跨界并购具有较大的想象空间,推动上市公司向新质生产力聚焦。同时,重申支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产,支持有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购。

表3:《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》主要内容

|

“并购六条”主要内容实配网配资 |

|

|

一、助力新质生产力发展 |

支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局,引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产,增强“硬科技”“三创四新”属性。支持运作规范的上市公司围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的跨行业并购,加快向新质生产力转型步伐。支持上市公司结合自身产业发展需要,在不影响持续经营能力并设置中小投资者利益保护相关安排的基础上,收购有助于补链强链、提升关键技术水平的优质未盈利资产。对私募投资基金投资期限与重组取得股份的锁定期限实施“反向挂钩”,促进“募投管退”良性循环。 |

|

二、加大产业整合支持力度 |

鼓励引导头部上市公司立足主业,加大对产业链上市公司的整合。完善股份锁定期等政策规定,支持非同一控制下上市公司之间的同行业、上下游吸收合并,以及同一控制下上市公司之间吸收合并。支持传统行业上市公司并购同行业或上下游资产,加大资源整合,合理提升产业集中度。支持私募投资基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司。支持沪深北交易所上市公司开展多层面合作,助力打造特色产业集群。 |

|

三、提升监管包容度 |

充分发挥市场在价格发现和竞争磋商中的作用,支持交易双方以资产基础法、收益法、市场法等多元化的评估方法为基础协商确定交易作价。综合考虑标的资产运营模式、研发投入、业绩增长、同行业可比公司及可比交易定价情况等,多角度评价并购标的定价公允性。上市公司向第三方购买资产的,交易双方可以自主协商是否设置承诺安排。顺应产业发展规律,适当提高对并购重组形成的同业竞争和关联交易的包容度。 |

|

四、提高支付灵活性和审核效率 |

鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施并购重组,增加交易弹性。建立重组股份对价分期支付机制,试点配套募集资金储架发行制度。建立重组简易审核程序,对上市公司之间吸收合并,以及运作规范、市值超过100亿元且信息披露质量评价连续两年为A的优质公司发行股份购买资产(不构成重大资产重组),精简审核流程,缩短审核注册时间。用好“小额快速”等审核机制,对突破关键核心技术的科技型企业并购重组实施“绿色通道”,加快审核进度,提升并购便利度。 |

|

五、提升中介机构服务水平 |

引导证券公司加大对财务顾问业务的投入,充分发挥交易撮合作用,积极促成并购重组交易。定期发布优秀并购重组案例,发挥示范引领作用。强化证券公司分类评价“指挥棒”作用,提高财务顾问业务的评价比重,细化评价标准。督促财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构归位尽责,提升执业质量。支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力,加快建设一流投资银行。 |

|

六、依法加强监管 |

引导交易各方规范开展并购重组活动、严格履行信息披露等各项法定义务。严格监管“忽悠式”重组,从严惩治并购重组中的欺诈发行、财务造假、内幕交易等违法行为,打击各类违规“保壳”行为,维护并购重组市场秩序,有力有效保护中小投资者合法权益。 |

资料来源:中国证监会,源达信息证券研究所

二、A股并购重组现状:从市值导向逐渐转向产业导向

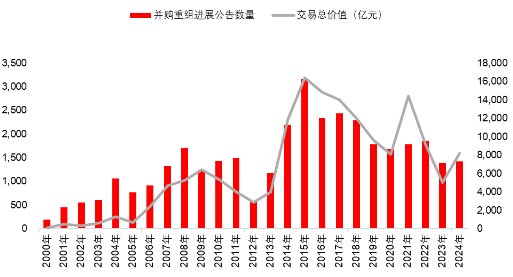

2024年10月以来,A股市场并购重组热情持续升温。以上市公司作为竞买方口径,去除未通过、失败、停止实施等未成功公告,统计出2024年披露并购重组进展公告数量为1423个,同比增长2.2%,交易金额8201.5亿元,同比增长62.4%。特别是2024年9月24日公布“并购六条”之后,2024年10月并购重组公告148起,同比增长40.95%,交易金额合计610.6亿元,同比增长126.4%。

图3:2000-2024年A股发布并购重组公告数量及交易总价值

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

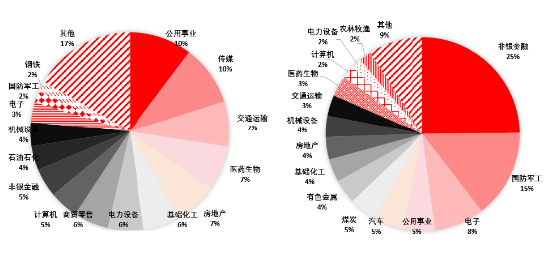

统计并购重组企业的行业分布,与“并购六条”中支持新质生产力的政策导向吻合。过去的并购交易中,传统行业占比较高,如2015年并购金额最大的5个行业为公用事业、传媒、交通运输、医药生物,以及房地产,主要集中于基建地产以及传媒和医药行业;而2024年的并购重组金额中,除了金额最大的券商合并之外,国防军工、电子、汽车等与“新质生产力”相关行业的并购重组金额较大。

图4:按申万一级行业划分,2015(左)与2024年(右)A股并购重组交易金额对比

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

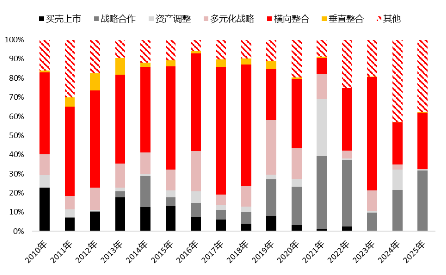

从并购重组目的来看,买壳上市显著减少,战略合作和横向整合增加,并购重组从市值导向逐渐转向产业导向。买壳上市类并购事件降至近十年新低,产业整合成为主流,以高端装备、生物医药、新能源等为代表的先进制造产业并购活跃,企业通过并购重组实现产业链上下游的整合,完善产业矩阵,打造新的增长曲线。

图5:根据并购目的划分,2010-2025年A股并购重组交易总价值拆分

资料来源:Wind,源达信息证券研究所 2025年数据截止4月16日

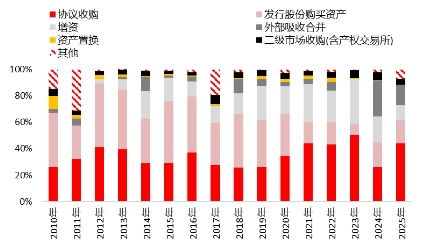

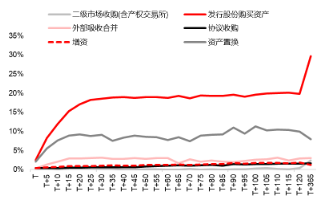

从并购重组方式来看,吸收合并、协议收购、增资、发行股份购买资产是主要方式。2019-2023年并购重组政策收紧阶段,协议收购的规模提升,主要由于协议收购若未触及重大资产重组标准(如交易额<5亿元),仅需董事会和股东大会审批,无需交易所/证监会审核,而发行股份购买资产的重组流程更复杂,受监管政策的。2024年“并购六条”后,鼓励上市公司加强产业整合,吸收合并和发行股份购买资产的金额显著增加。

图6:从并购重组方式来看,2010-2025年A股发布并购重组金额占比(按金额划分)

资料来源:Wind,源达信息证券研究所注:2025年数据截至2025年4月16日

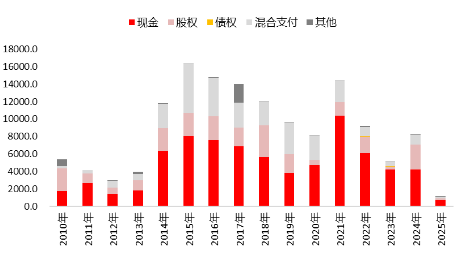

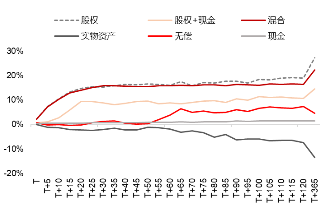

从支付方式来看,现金收购是金额占比最大的并购方式,2024年股权支付显著增加。现金收购因其便利性,是占比最大的并购方式,当不构成重大资产重组时,使用现金收购可以加快进度;如果涉及发行股份,需要经过证监会新增股份的审核;当构成重大资产重组时,无论是选择发股还是现金收购,或是发行可转债,都要经过较长审核流程。按交易金额统计,2024年有51.6% 的并购采用现金支付,受益于“并购六条”建立重组股份对价分期支付机制,股权支付的交易金额占比从2023年的7.1%上升至34.4%。

图7:按照支付方式分类,2010-2025年A股发布并购重组金额(单位:万元)

资料来源:Wind,源达信息证券研究所 2025年截至4月16日

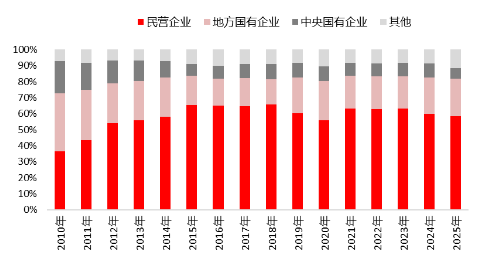

企业性质角度,民企是并购重组主力,2024年起地方国企并购重组占比提升。对于地方国企,由于“土地财政”式微,地方政府需积极盘活国有资产、提升运营效率,增强地方财政造血功能,并购则可加快地方国企产业整合,提高地方国有资产证券化率,是实现地方产业转型升级、发展新质生产力的重要抓手。

图8:根据企业性质分类,2010-2025年A股并购重组交易总价值的占比

资料来源:Wind,源达信息证券研究所 2025年截至4月16日

三、并购重组对企业市值有何影响?

重组指数的整体表现与政策支持度一致。以Wind重组指数(884031.WI)为例,2010/1/1-2017/3/1,A股并购重组政策逐步完善,政策宽松,重组指数涨幅361.7%,同期万得全A涨幅52.0%;2017/3/1-2018/10/20,并购重组监管趋严,重组指数下跌57.4%,同期万得全A回调26.2%;2024年9月24日以来,“并购六条“推动指数加速上涨,交易额显著放量,2024/9/24-2025/4/21,重组指数上涨45.1%,万得全A上涨26.4%。

图9:2010年至今A股重组指数与万得全A涨幅对比

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

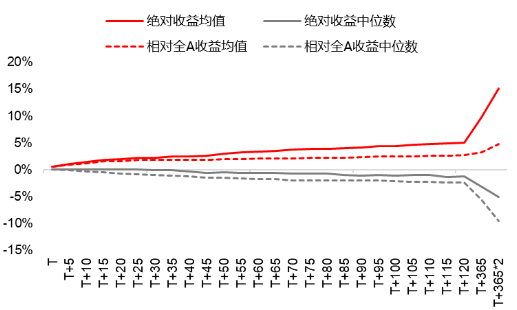

短期事件效应显著,但不同企业之间区别较大。选取2010年至2025年4月16日A股上市公司作为竞买方披露并购重组公告的数据,只保留境内并购数据,统计首次披露日(T日)后样本数据收益率均值,超额收益显著。首次披露日后30日,并购重组上市公司取得平均1.80%的超额收益率(相对万得全A)和2.27%的绝对收益率。但是从中位数角度,并购重组企业发布首次披露公告后的收益率中位数<0,反映出部分企业披露并购重组后市值提振作用明显,而过半数企业并未获得市值提升。

图10:A股并购重组企业在首次披露日后的绝对和相对收益率

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

我们从并购方式、并购目的、支付方式、企业性质、市值大小、所属行业六个维度,分析哪些类型的企业在并购重组后市值提振更多。

从并购重组方式来看,发行股份购买资产的超额收益更高,与之对应,采用股权和混合支付的超额收益较高。首次并购重组披露日后120日,发股并购的超额收益率为19.8%,由于发行股份购买资产通常采用股权支付、混合支付的方式,因此首次公告日后120日,采用股权和混合方式支付企业的超额收益率均值为19.1%和15.7%。资产置换/外部吸收合并/二级市场收购/协议收购/增资的超额收益率为10.0%/3.0%/2.4%/1.7%/1.2%。发股并购能够传递管理层信心与标的资产质量,虽然会稀释现有股东权益,但管理层选择以股份而非现金支付,表明其相信标的资产能带来足够回报以抵消稀释影响。在现金支付方式下,并购后目标公司原股东可能失去对企业的控制,导致管理层经营积极性减弱,目标公司承诺业绩很难实现。因此,收购方采用股份支付方式不仅可以优化企业股权结构,还可以确保目标公司原有的管理团队并维持高效的经营水平,有利于实现业绩承诺。

|

图11:根据并购方式分类,并购重组企业在首次披露日后,相对全A的收益率均值 |

图12:按支付方式划分,不同企业在并购重组首次公告日后的超额收益(相对万得全A) |

|

|

|

资料来源:Wind,源达信息证券研究所 |

资料来源:Wind,源达信息证券研究所 |

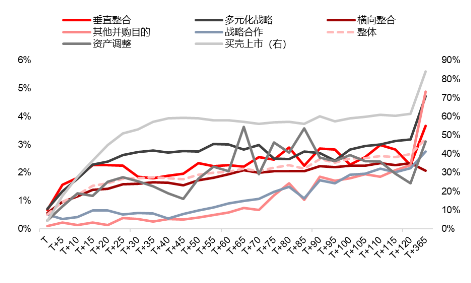

从并购目的来看,过去买壳上市的超额收益率一骑绝尘,多元化战略、垂直整合在公告发布后30日超额收益明显。由于壳资源的稀缺性,A股买壳上市企业在首次公告日后的超额收益非常高,公告后120日相对万得全A的超额收益率均值高达67.1%,但买壳上市的高峰集中在2014-2015年,2019年以来买壳上市审核趋严,在A股案例较少。出于其他并购目的的企业的超额收益差别不大,多元化战略/横向整合/垂直整合的上市公司在公告后120日相对万得全A的超额收益率均值分别为6.0%/5.2%/4.5%。

图13:根据并购重组目的分类,并购重组企业在首次披露日后,相对全A的收益率均值

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

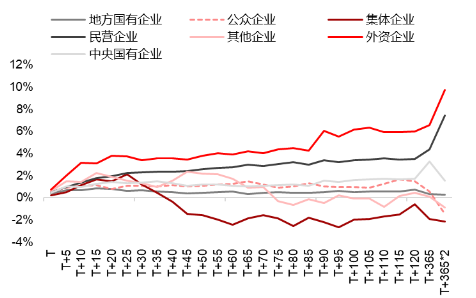

外资和民营企业在并购重组首次公告日后的超额收益率更高。并购重组首次公告日后120日,外资企业/民营企业/央企/公众企业/地方国企/集体企业的超额收益率均值分别为6.5%/4.4%/3.3%/1.5%/0.8%/-0.6%。

图14:按企业性质划分,不同企业在并购重组首次公告日后的超额收益(相对万得全A)

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

按企业市值划分,并购重组可以为中小市值公司带来较大的股价上涨弹性。并购重组首次公告日后120日,市值在50亿元以下企业的超额收益率均值为7.6%,公告后一年的平均超额收益率均值为13.9%,其他市值区间企业公告后一年的超额收益均值为负。

图15:按首次公告日的企业市值(单位:亿元)划分,企业在并购重组首次公告日后的超额收益(相对万得全A)

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

行业角度,科技、高端制造类行业的中长期超额收益更高。首次并购重组公告后120日,计算机、社会服务、传媒、美容护理、食品饮料的超额收益率分别为6.5%、6.2%、5.6%、5.6%、5.4%。拉长时间维度到1-2年,电子、电力设备、银行、计算机、石油石化的超额收益率较高。随着“并购六条”向“硬科技”、新质生产力进一步倾斜,未来符合新质生产力培育方向的成长型公司有望获得更高的市场关注。

图16:按行业划分,不同行业的企业在并购重组首次公告日后的超额收益(相对万得全A)

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

除市值表现外,判断并购重组案例成功与否,还要关注并购后双方业务整合进展、业绩提升与否、市场竞争力是否增强等。我们统计A股2010-2022年完成并购重组的企业在并购前后的业绩表现,发现公告当年企业收入和利润提振效果最显著,公告后1-2年利润表现有所分化。

表4:A股2010-2022年公告并购重组企业在公告前3年至公告后2年的年度业绩表现统计

|

|

N-3 |

N-2 |

N-1 |

首次公告年度N |

N+1 |

N+2 |

|

|

收入增速 |

|||||

|

样本均值 |

41.50% |

30.99% |

24.69% |

26.77% |

22.74% |

17.24% |

|

样本中位数 |

15.37% |

14.44% |

14.15% |

15.59% |

13.13% |

10.26% |

|

正增长的比例 |

78.0% |

76.29% |

75.52% |

71.71% |

65.61% |

58.87% |

|

|

归母净利润增速 |

|||||

|

样本均值 |

141.41% |

29.78% |

44.59% |

34.29% |

-44.58% |

-58.59% |

|

样本中位数 |

15.50% |

15.28% |

16.63% |

14.30% |

10.13% |

8.72% |

|

正增长的比例 |

67.0% |

65.7% |

65.8% |

60.3% |

53.9% |

49.4% |

|

|

ROE增速 |

|||||

|

样本均值 |

-82.36% |

-119.97% |

-100.44% |

-71.73% |

-166.12% |

-258.12% |

|

样本中位数 |

-3.06% |

-3.25% |

-2.36% |

-1.74% |

-4.97% |

-4.01% |

|

正增长的比例 |

44.78% |

44.89% |

45.46% |

44.03% |

39.55% |

37.99% |

资料来源:Wind,源达信息证券研究所

四、风险提示

国内经济增长波动的风险;

数据统计误差;

研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:刘万里 SF014实配网配资

真牛所配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。